建築×文学

<「むさし野文学館」の設計 デザインに関する随想>

記憶が確かなら、であるが、2015年の年初めか春先あたりに文学部の土屋忍教授から「貴重な書籍群を大量に文学部が所有しているため、その保管場所を整備したい。ついては、ただ本を収めるだけでなく、学生が文学に関する活動拠点となり、学外の人々へ魅せる空間をつくりたい」という旨(内容は厳密に正確という訳ではないと思うが)のお話をいただいた。冒頭にも書いたが、2015年のことなので、かれこれ3年以上も前の話である。その頃は詳細な内容までは把握していなかったが、これが、この施設の設計を始めるきっかけだった。

「内向の世代」の同伴者的批評家として評論活動を展開した文芸評論家であり、『小林秀雄』『信長』などの著作で知られる秋山駿(1930―2013)が亡くなるまでに所蔵していた約14300冊の蔵書をはじめ、武蔵野にゆかりのある、国文学者の土岐善麿(1885―1980)、文芸評論家の大河内昭爾(1928―2013)、作家の黒井千次(1932―)、等の著作を収蔵した施設としての「むさし野文学館」を設立する、というこのプロジェクトの全貌が分かるのは少し後のこととなる。

文学部の土屋教授の研究室と、建築デザイン学科のうちの研究室の学生が協働しながら施設の計画を進めてきた訳だが、プロジェクトがスタートした当初は、施設の規模からすると正直ここまで時間がかかるとは予想していなかった。結局、研究室の学生は四年を終えると卒業してしまうので、2015年度の学生からドンドンと次の代にプロジェクトは継承されていき、さまざまな紆余曲折を経て結局、施設の完成を見るのは初代の学生から数えて四つめの代(即ち、足掛け4年)ということになった。改めて、時間の蓄積を感じずにはいられない。

武蔵野台地の端部に位置する東京都西東京市の武蔵野大学キャンパス内にある教育施設「紅雲台」の東側一角の部屋をリノベーションし、アーカイヴとして文学資料を所蔵するばかりでなく、日本の文学文化を発信する目的を背景とした施設としての整備をおこなう、というのがプロジェクトの目的となった。

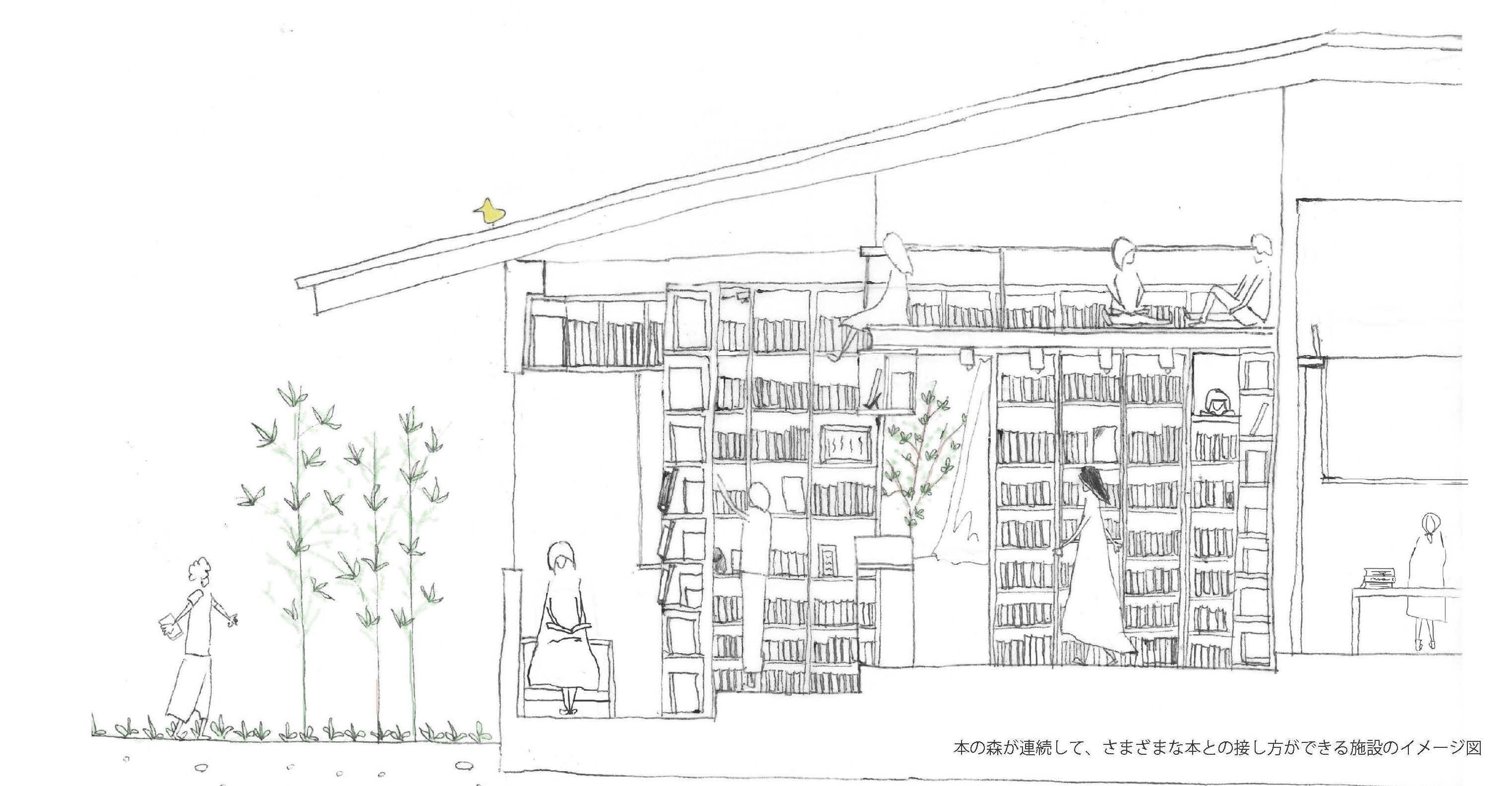

設計のコンセプトとしては、おびただしい数の書籍等の資料を限られたヴォリュームの中に効率よく収納するとともに、収蔵物そのものを魅せ、来場者が直に触れることにより文学の息吹を体感できるような空間づくりを目指している。

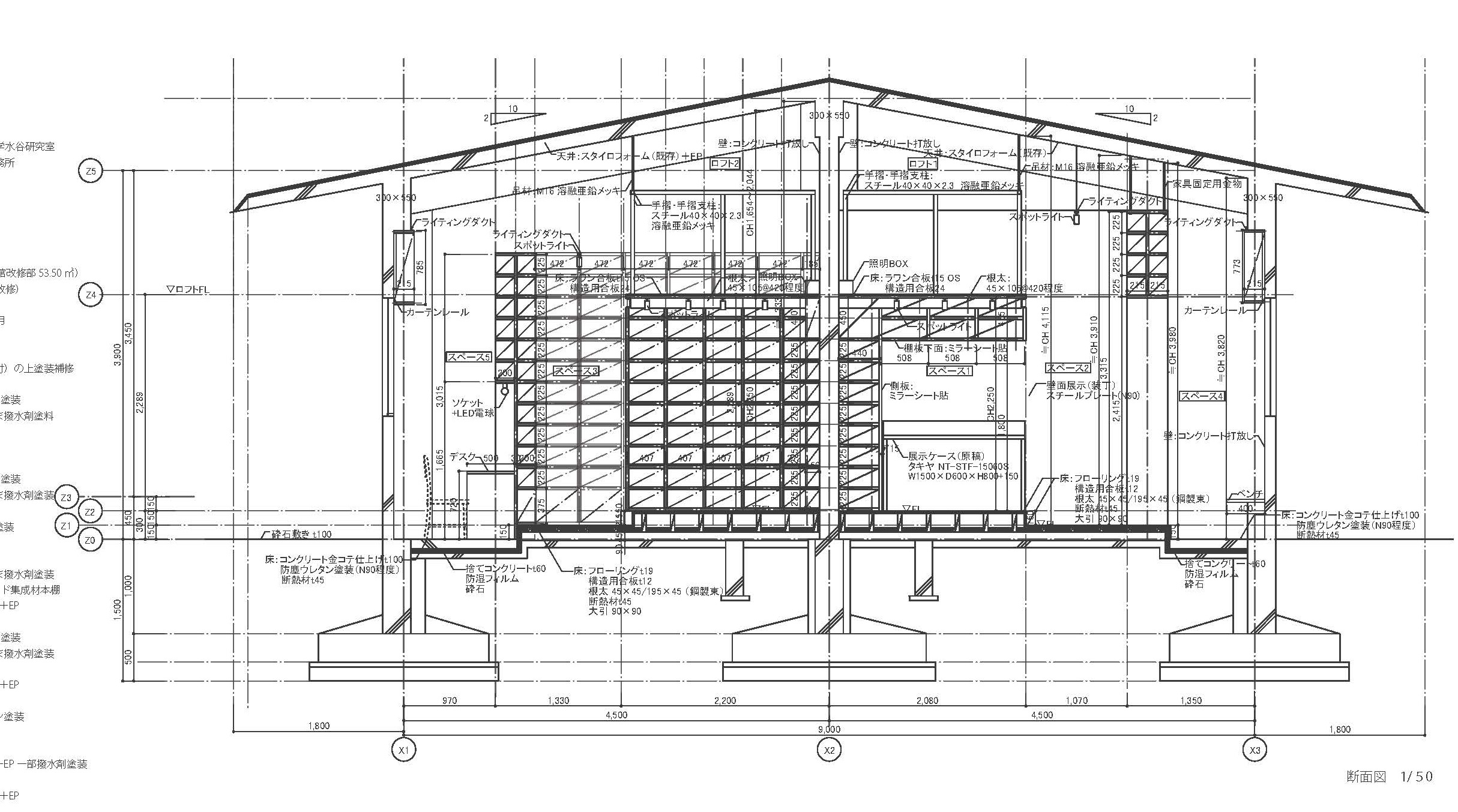

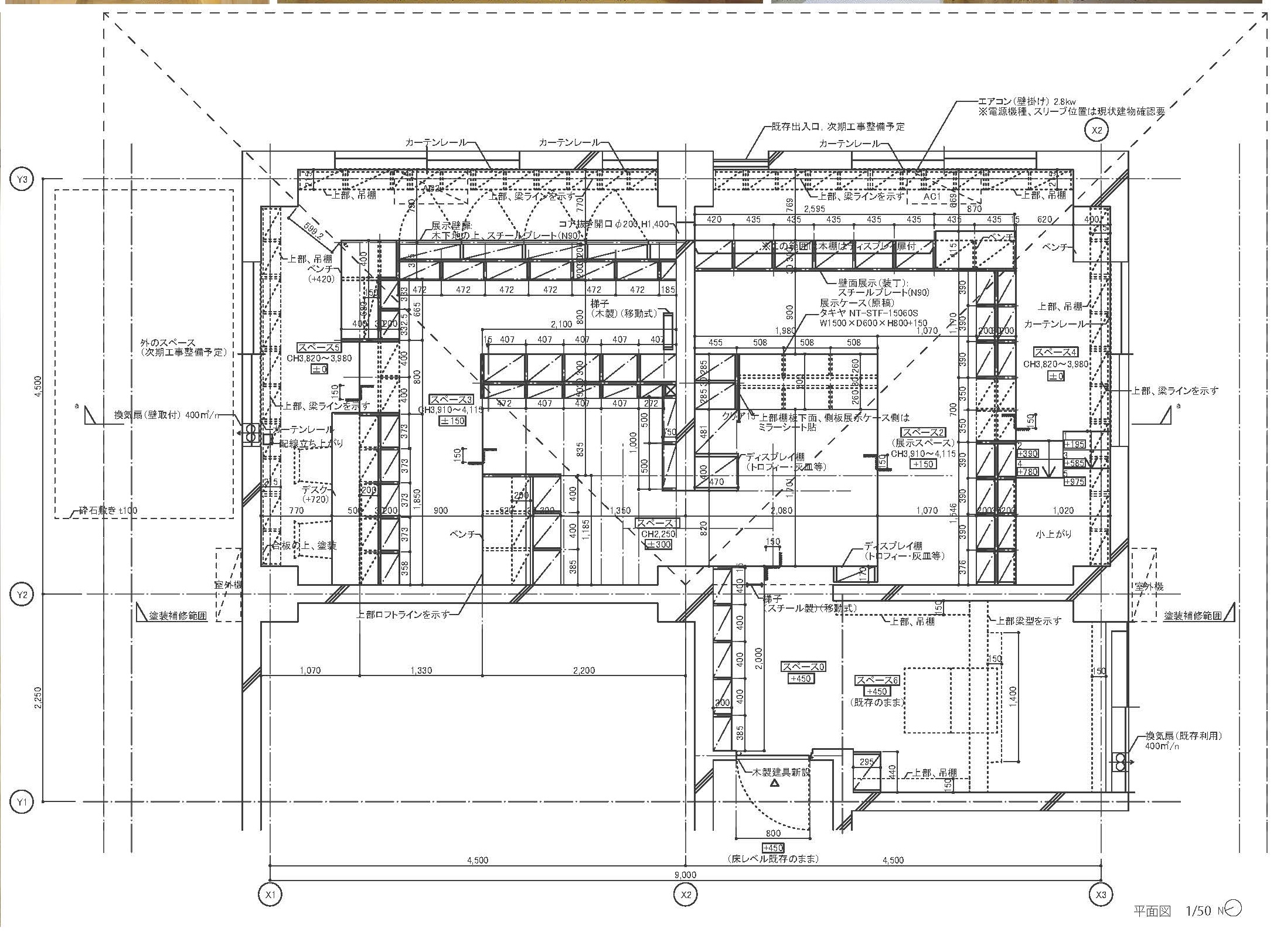

内装を撤去して露(あらわ)しとなった空間に、既存の壁(耐力壁)を基点として、高さ3015ミリの造作本棚を、半同心円をえがくようにコの字状に配置する。そして、本に囲まれた身体に密着した寸法の細長い空間がレイヤー(層)状に緩やかに連続しながら、心地よい最小限スケールで形成されるさまざまな個々の居場所(座る、机に向かう、腰かける、寝そべる、などの場所)を創出した。

本棚ユニットの配置は、本棚の間に設けられた開口や隙間から次の空間へと動線や視線が抜けていき、さらにその先の窓からは外部に広がる豊かな樹木の緑や空の青を垣間見ることができるように設定している。

また本棚に沿うように、外側に向かうにつれて床レベルの高低差及び仕上げ(色彩含め)を変化させる操作を行い、空間に奥行と変化をもたせた。これが、同心円状に広がっていく平面構成とあいまって、施設の内部の(活動も含めた)姿を外へ外へと開放していく様子を表現している。

リノベーション空間の醍醐味である既存建築の素材感をきめ細かく残す部位を設定し、その特異点がうみだす空間のズレが建築内部空間の外部性や多様性という風合いをつくりだすことに付与することを目指した。その空間の風合いに合わせて新たに設置される建築部材の素材感、照明、造作家具のディテールや材選定についても、外部につながる場をつくりだせるよう配慮して計画をおこなった。

「むさし野文学館」は、空間と文学それぞれを介して、外へと広がりつながる場である。

訪れた者は、このある意味小さな世界に入り、一歩また一歩と踏み出すたびに、広がり移ろっていく空間の様子を体感できる。そして膨大な本にうずもれながら、居心地の良い場所をえらび、心ゆくまで本を読むことに耽ることで、さらに外の広大な知の世界へとつながっていける。

おそらくこれから、この本当に小さいが豊潤な体験ができ得る場所に、学生をはじめとしたさまざまな人々が訪れることになるだろう。いろいろなプロセスで知見や体験を得て、自分自身の糧となる新たな世界を築いていく。そのささやかなきっかけを創れる場所になることを、設計した者として願っている。

(水谷俊博 建築家・武蔵野大学教授)

配架とデザイン

むさし野文学館の本の配架は、日本十進分類法に則った配架ではなく、秋山駿氏の蔵書の世界を活かすように配架を独自に決めていった。文芸評論家としての顔にとどまらず、秋山駿という一人の人間が何に、どのようにして興味を抱いていたのかを、配架を通して紹介したいと考えたからだ。

館内はその構造から、南部屋(入り口側)と北部屋(奥側)に大きく二分される。

<南部屋>

文学館に足を踏み入れるとまず正面に、ガラス展示ケースが見える。南部屋はこの展示ケースを中央に配し、むさし野文学館の特徴を表す書籍を配架した。秋山駿氏の蔵書、武蔵野の地にちなんだ書籍、武蔵野大学ゆかりの方々の書籍を展示している。

展示ケースまで歩を進めると、ケース上部の棚に目が行く。そこに並ぶのは駿氏が生前大切にされていた本で、どれも表紙がボロボロになり、たくさんの付箋がつけられている。このことから、駿氏がその本と真剣に向き合っていた時間の長さが想像いただけるだろう。その周囲には駿氏の功績を伝える記事やメダルなどを展示し、文学館竣工記念シンポジウムのテーマ<建築×文学>にちなんだ書籍も配架した。

展示ケース右隣の本棚には武蔵野大学で教鞭をとられた土岐善麿、大河内昭爾、黒井千次の書籍をそれぞれ配架した。先生方が執筆された書籍、寄贈頂いた貴重な書物など、館の特徴的な展示となっている。

壁のようにそびえる書架の裏側に回ると、窓際の空間は壁も本棚も白色に塗装され、一面に個人全集が整然と並べられている。白の塗装は本の装幀をより一層際立たせる目的で、書架で仕切られた内部空間との違いも演出している。

窓際空間の南西端には美術や芸術、映画、食に関する書籍を配架し、中央に腰高の棚を据えて絨毯を敷いた。美術・芸術に関する書籍は大きさも重量感もあるが、絨毯の上に座って心置きなくゆっくり味わうことができる。このエリアは棚が階段状に組み合わさっており、その段差の隙間に飾られた豆本など様々な本を発見する楽しみがある。

窓側空間の東側は秋山法子氏の紹介も兼ねたエリアである。法子氏が装幀された書籍、保管していた駿氏の掲載誌や書籍類を配架した。

駿氏の記事には丸いシールが貼られており、法子氏が一冊一冊大切に整理保管されていた様子がうかがえる。我々スタッフはそれらを「印本(しるしぼん)」と呼んで大切に扱っている。

<北部屋>

北部屋に転じると、まず目に飛び込む本棚に西洋文学や哲学を配架した。色褪せた背表紙から独特の重厚感のある雰囲気を感じてもらうためだ。背面には詩集を配架した。駿氏の蔵書の特徴の一つは、詩集の蔵書量である。詩集の前にはベンチを据え、詩の世界に入り込める空間を目指している。

一方、代表作である『信長』の参考文献となった日本中世史関連書籍は、北部屋に入ってすぐ右手の本棚にまとめて配架した。歴史学者ではない駿氏が文献や専門書を読み込み、当時の文化や社会情勢を鑑みて多角的に信長の実像を追究していた様子がうかがえる。その隣の本棚には、箱入りの純文学作品を配置した。並べられているだけでも雰囲気が伝わり、装幀も楽しめるエリアとなっている。

純文学エリア裏手の通路にはロフトに上がる梯子が設置されており、梯子の両側の本棚にはロフトで読み耽ってもらえるようにと、気軽に手に取れる伝記・エッセイ、時代小説、現代小説を配架した。ロフトはいわば大人の秘密基地であり、本と向き合える時間・空間が手に入る。

こちらの窓際空間も南部屋同様に白で統一され、北側でありながら、部屋をより一層明るく感じられる空間になっている。

窓際の西側突き当りの空間には机を設置し、生前の駿氏の書斎回りをイメージして、中原中也、小林秀雄、ドストエフスキーを配架した。

北側の窓の上部には選書、古典文学などを配架し、東側の窓の上部には西洋文学、社会学の書籍を収めた。東窓側の通路に面した扉付きの本棚には文庫、新書を並べてある。扉を開けるまでどんな本があるのかわからない、本探しの冒険を味わえるエリアになっている。

(配架担当 深澤 茜)

シンポジウム「建築×文学」

シンポジウム「建築×文学」

登壇者

・高木 彬(龍谷大学)

・名木橋 忠大(中央大学)

特別ゲスト

・黒井 千次 (小説家)

・水谷 俊博(建築家)

司会

・山路 敦史(北海道大学大学院)

開催:2018年4月22日

※所属は開催当時

2018年4月22日、むさし野文学館の竣工を記念して〈シンポジウム「建築×文学」〉が開催された。発表者は高木彬(龍谷大学)、名木橋忠大(中央大学)。特別ゲストに黒井千次(小説家)、水谷俊博(建築家)。以下、3時間にわたる饗宴の概要を紹介した司会の山路敦史(北海道大学大学院)による報告を『館報』創刊準備号より転載する。

高木彬氏は、文学と建築を関連づける際の「文学のような建築」「建築のような文学」「文学における建築」「建築における文学」の四つの視点を提示した上で、とりわけ最後の「建築における文学」の視点から黒井千次『群棲』の一篇「通行人」を分析した。

高木氏によると「建築における文学」は、建築空間の内部に物語が潜んでいるとする視点であり、空間が人間の主観によって変容するというものである。主観を支えているのは個人に固有の空間の経験であり、さらにその経験の仕方には空間の肌理がかかわっているとした。

このような視点を採用すると、「通行人」は建設現場を舞台とする稀有な作品であり、そこを訪れた二人の男女の想像力によって空間が読まれ、その質が変容していく過程が描かれたと結論づけた。

名木橋忠大氏は、美的ではあるものの抽象的な言葉が連なっているために一義的なメッセージが読み取れない立原道造の詩について、立原の建築思想あるいは建築美学が展開されたエッセー「住宅・エッセイ」と卒業論文「方法論」を参照することで、立原の詩と建築とが一体のものであることを述べた。

具体的には、まず「薄明」「石柱の歌」という詩には、人間も建築も共に廃墟(死)へと向かって進んでいく時間的存在であることが読み取れるとした。次いで、「はじめてのものに」「のちのおもひに」という詩に確認できる引用には、立原の個人的な恋愛体験を先行する文学の文脈に組み込むことで普遍化する効果を認め、総じて人間と建築あるいは詩と建築といった内部と外部とが融和するという立原の思想的な方法の体現を確認した。

後半の饗宴(シンポジウム)では、まず司会より趣旨説明を行った。このシンポジウムは「建築×文学」というテーマにおける統一の見解を登壇者全員で得ることを目指すものではなく、会場の参加者も含めて、建築と文学を関連づけようとする言葉が飛び交う場をつくることに重点を置くとした。

黒井千次氏は、言葉を「時間の言葉」と「空間の言葉」とに区分した場合には前者が多くなり、小説が「時間」に傾いていってしまうことから、小説で「空間」を自覚的に捉えることが自作『群棲』のモチーフの一つであったと述べた。具体的な方法として、連作だからこそ可能になる作中視点の多様さを挙げた。

また、建築と文学は自身も確かに興味のあるテーマであるとしながらも、高木・名木橋の両氏が用いる分析の言葉が難解であることへの違和感を表明した。ただしこの違和感は、否定されたり解消されたりするべきものではなく、思考の契機となり得るという意味で大切だとした。

最後に、作家の用いる言葉と研究者のそれとが乖離している感覚について語り、両者が掴み合える部分はあるはずなのだが、それがはっきりとはしていないと述べた。

水谷俊博氏は、まず文学は単語と文法で構成されるものであり、建築は素材と構法で構成されるものであると述べた。そのうえで、高木氏の主観としての空想と客観をどのように関連づけるのかという点と名木橋氏の立原における人間と建築との融和思想の共通性を指摘した。さらに黒井氏が述べた「時間」と「空間」の言葉という視点についても、言葉を「空間」に置き換えていくことが大切であるとし、いずれも現在の建築を考えていく上で重要な視点であるとまとめた。

会場との質疑応答では、空間を認知する身体の観点を自覚的に取り入れる必要があるのではないかという高木氏に対する指摘や、「時間」を重視した場合に建築と文学にはどのような共通点と相違点があるのかを登壇者全員に確認する質問があり、議論になった。

そのなかで文学の側が建築を意識するよりも建築の側が文学を意識しているという黒井氏の発言があったが、これに対して水谷氏は建築を造った後には言語化しなければならないと答えた。この水谷氏の発言を受けて、建築を言語化することのメリットとして記録や伝達以外に何かあるのかという質問があった。水谷氏は、立原が自身の建築思想を詩作でも展開したとする名木橋氏の論に触れつつ、説明の言葉以外で建築思想を物語化し、そのコンセプトを伝えていくことは建築文化に貢献する上で重要であると応答した。

一連の議論は、黒井氏の言葉を「時間の言葉」と「空間の言葉」に区分する視点から始まったが、水谷氏が整理してみせたように、高木氏と名木橋氏の論にも「時間」と「空間」のかかわりが認められる。質問者が付け加えたように、「時間」と「空間」は必ずしも二項対立的な関係にはならないという視点もあるだろう。

趣旨説明でも述べたが、〈建築×文学〉という視点の重要性は、建築と文学を関連づけるための汎用性のある枠組みや評価方法を獲得することにあったのではなく、登壇者や参加者を含めた多様な視点から生まれた言葉の数々から生じる違和感に出会うことにあった。

さしあたり「時間」と「空間」について考えていけば、登壇者全員の議論や〈建築×文学〉を総体として考えることのできる視点に通じるのかもしれないが、実際には各々の登壇者や多くの参加者が用いる「時間」と「空間」という言葉は、音声としては同じであっても、その用い方は異なっている。

だからこそ重要なのは、同じ言葉を用いながらもそこで生じる違和感を見逃さない反射神経のようなものではないかと思う。

黒井氏は、作家と研究者の言葉が乖離していて両者が掴み合えるものがはっきりしないと述べたが、これを文学(者)と建築(家)という区分にしてみても同様のことが言えるだろう。

いずれにせよ、異なる領域で異なる言葉を用いている者が互いに掴み合える取っ掛かりのようなものがあるとすれば、「時間」と「空間」のように、とりあえずは同じ言葉から出発していることだろう。その言葉の用い方や解釈は色々あるにしても、舞台や土俵が全然異なっていれば、そもそも共感も違和感も発生すらしないはずである。

今回の〈建築×文学〉で学んだことは、細かな点を含めれば枚挙に暇がないが、それらを整理しようとすればするほど際立ってくる感覚がある。それぞれの言葉が異なる立場や関心から発せられていたとしても、何かを思考したり作り出したりした後に言葉にすること。その言葉を踏まえてさらなる思考や作品を展開していくこと。そうした言語(化)の重要性を参加者が共有する空間に立ち会い、強烈に再確認できたという感覚である。

早速、それを言語化しておくことにした。

(山路 敦史 北海道大学院、武蔵野文学館客員研究員)

2020年度グッドデザイン賞(公共の建築・空間)を受賞しました

https://www.g-mark.org/award/describe/50996?token=jTIni7tmJ7