秋山法子の世界

<装幀家になる>

装幀家の仕事は造本における一連の工程 (装幀)を担当することである。その仕事の内容は多岐にわたる。表紙や本文用紙の紙質、材料の選択から、文字のレイアウト、花布 (本の糊付け部分の補強や飾りを目的として、背の上下両端に貼り付ける布地) の選択、カバーや外装の箱のデザイン、ときには本文の内容確認までおこなう。

秋山法子は初めから装幀家を目指していたわけではなかった。デザインの仕事の延長線上に装幀家という職業があったのだ。きっかけはデザインスタジオに勤務していた頃に頼まれたブックカバーのデザインである。たまたま知り合った出版社の人間から勧められて引き受けた。 まもなく秋山法子は、フリーで仕事を請け負うようになる。初めは外装のレイアウトのみ担当していたが次第に紙質や材料について知識が身につき、本全体のデザインも担当していくようになった。 彼女が装幀の仕事を始めた頃は、まだ「装幀」という仕事はほとんど認知されていなかった。装幀は編集者の仕事の一部であり、独立した仕事とは認識されていなかったのである。次第に秋山法子の装幀は注目され、装幀家という職業も認知され始める。彼女のもとには、ねじめ正一やスガ秀実、冥王まさ子らが仕事場を訪れ装幀の工程を見物した。村上一郎や谷川健一 、磯田光一などとも交友関係を築き、やがて三一書房、新人物往来社、徳間書店、大和書房など複数の出版社からの依頼を受けるようになっていった。

「装幀」という言葉自体が般に定着していなかった時代に早くも装幀の仕事をしていた秋山法子は、装幀家の草分けの人であると言える。

<ひばりが丘団地と法子の生活>

昭和34(1959)年、秋山夫妻はひばりが丘団地の竣工とほぼ同時に入居した。ひばりが丘団地は関東で初めてのマンモス団地である。西東京と東久留米にまたがるその敷地は、中島飛行機(現在の富士重工業)の関連会社、中島航空金属田無製作所の用地の一部であった。終戦まで零戦のエンジンテストが行われていたこの地でひばりが丘団地は誕生したのである。西武池袋線の停車駅であった田無町駅はその竣工と同時にひばりヶ丘駅に改称された。

昭和30年代半ばから全国各地に続々と建設される団地は、今でこそよく見かける集合住宅であるが、それ以前の一般的な住宅といえば一戸建てであった。団地には、一戸建てにはまだなかったダイニングキッチンや水洗トイレが設置されていたため、団地での生活は多くの人々の憧れの的になった。

入居を希望する者が多く、団地の居住者は公募により選出された。選ばれた居住者の大半は、子供連れの若い夫婦であった。人々が切望した団地の生活様式は、戦後日本の新しいライフスタイルの象徴だったと言える。中でもひばりが丘団地は、竣工当初より、最先端で近代的な生活を実現できる場所として注目を集めた。

昭和35(1960)年には、結婚して間もない皇太子夫妻が見学に訪れるが、秋山法子は、その瞬間を目撃している。皇太子夫妻が訪れた74号棟は秋山夫妻の部屋の向かいにある棟だったのだ。皇太子夫妻が訪れたことで、全国にひばりが丘団地の名が知られることになり、「近代的で新しい団地生活」という世間のイメージはますます強くなった。しかし、秋山法子が団地生活に魅力的な「近代」を感じることはなかった。ひばりが丘団地がいくら最先端の設備を備えていても、その周辺の土地は未開発である。法子は学生時代から都心部の文化に馴染んでいたため、ひばりが丘のような郊外をどうしても都会の賑わいと比べてしまう。初めてひばりヶ丘を訪れたとき、法子は、ポツリと一台の荷車が道端に止まっている時代遅れの光景を目にして驚愕する。当時はバスも通っておらず、移動はとても不便だった。良かったことは「団地に住む人が親切でおおらかだった」ことだという。ひばりが丘団地の敷地内には、公園や学校、スーパーマーケットがあり、団地居住者の多くが同じ生活圏で暮らしていた。そのため団地は一つのコミュニティとして成り立ち、助け合いながら共に生活する気風が醸成されていたのである。仕事で家を空ける時間が多かった法子は、少しでも共同生活に馴染もうとして、毎朝階段の掃き掃除をした。

団地生活を始めた当初は、駿との食生活の違いに苦労した。法子は主食をパンとする洋食が中心の食生活を送ってきた。幼少の頃に慣れ親しんできた代表的な朝食のメニューはトンカツで、それにあわせて父親は黒ビールを、法子はコーヒーを飲んでいた。対する駿は和食を好んだ。法子が仕事帰りにフランスパンを買って帰ってくると、駿は白米が食べたいと言う。和食を作ったことのない法子は駿の要望に応えるために白米の炊き方から学んだ。米飯に親しんだことのなかった法子は、白米の炊ける匂いが苦手だったので、常に炊飯器をベランダに置いて炊いた。法子は料理だけでなく生活における家事の全てを担った。忙しい仕事の合間を縫って家事や駿の頼みごとを引き受けていた。

その一方で法子は自分の時間を自由に使っていた。駿と暮らして良かったのは、何をするにも「駄目だ」と言われたことがなかったことだった。

法子はやると決めたらすぐさま行動に移す性格であったため、唐突に思い立って海外へ旅行することもしばしばあった。映画「シェルブールの雨傘」を見て、雨傘を買うためだけにパリへ飛んで行ったこともある。また法子は、新し物好きでもあった。東京ディズニーランドが開園したばかりの頃は、朝方に新橋の仕事先へ荷物を置き、ディズニーランドで遊んでから出社していた。

唐突で自由な法子の行動に対して、駿は必要以上に何も言わず受け入れた。法子が関係のない話をしても興味ないそぶりや、めんどくさいそぶりもしなかった。法子が作ったご飯についても、美味しいとも不味いとも言わずに食べていたという。亡くなる直前はほとんど何も口にすることはなかった駿であるが、最期は法子とふたりで過ごすことを選んだ。

法子は駿について「共同生活するには楽な人だった。「駄目」と言わないから」と語る。食生活では苦労した面もあったが、自由に行動した法子は仕事と家庭を両立しながら駿と暮らし続けた。

<法子に対する駿の思い>

秋山法子の夫・秋山駿は文芸評論家である。駿は早稲田大学文学部を卒業後、新宿の風月堂で古川法子と出会った。1956年(26歳)報知新聞社に入社し、1970年(34歳)まで勤める。

1960年(30歳)、評論「小林秀雄」で第3回群像新人賞文学賞評論部門を受賞し、本格的に評論活動を開始する。代表的な著書に、『内部の人間』(南北社、1967年)、『小林秀雄と中原中也』(第三文明社、1973年)、『舗石の思想』(講談社、1980年)、『人生の検証』(新潮社、1990年)、『信長』(新潮社、1996年)、『批評の透き間』(鳥影社、2005年)などがある。また『人生の検証』では第1回伊藤整文学賞を、『信長』では第49回野間文芸賞および第50回毎日出版文化賞を受賞している。生前、「ひばりが丘には文化がない」とこぼしていたが、彼が遺した文化的遺産は、ひばりが丘から生まれている。

駿は報知新聞社を退社後、日本大学芸術学部、早稲田大学第一文学部、東京農工大学一般教育部、法政大学文学部、武蔵野女子大学(現・武蔵野大学)文学部で教鞭を執った。2009年2月から2013年4月まで「「生」の日ばかり」を雑誌『群像』で連載した後、10月2日に食道癌のため東京都内の病院で息を引き取った。

駿は中学生の頃に実母を亡くしている。奇しくも駿が逝去した日は、実母の命日と同じ10月2日だった。実母を亡くしてから継母に育てられた駿は、継母を必要以上に頼ることはなく、結婚後は義絶している。

結婚後の駿は、最期まで妻・法子とともに生きたのである。

「法 痛」

この文字は法子が痛みを訴えた時に駿-が手帳に書き記した文字である。手帳の週間ダイアリーの曜日-列ごとに「法 痛」と書かれており、その文字の一つ一つが赤いボールペンで丸く囲われ強調されている。「法 痛」の文字はページの余白にも溢れていた。

駿の遺した自筆資料のひとつに「ノート」がある。「ノート」とは、自己との対話の一回性の場であり、そのたびごとに更新される問いの記録である。そのため「ノート」はその場を離れた瞬間に破り捨てられるものとして存在する。」一方で手帳には日常的に回顧する可能性のある記録がなされる。「ノート」は批評という形で多くの読者に提示されるが、「法 痛」という二文字は自己以外の読者を持たない手帳の中に刻印された。

しかし「法 痛」の言葉は次第に「ノート」にまで影響していく。「ノート」の枢要は自己への問いであったが、「「生」の日ばかり」では、法子の病気によって「ノート」さえも病気になったと綴っている。法子の痛みは、何十年も続いた駿の営為を変化させるほどに重大な出来事であった。

痛みを訴える法子の言葉を、駿は一言も発さずじっと黙って聴いている。その痛みを代わってあげられない駿は、ただただ「法 痛」という言葉を綴り、胸の内に刻んでいくしかなかった。

(以上は、公式パンフレット『WEST TOKYO STORY』(武蔵野大学「西東京と紡ぐ文学」実行委員会編、2016年3月)による)

秋山 法子(あきやま のりこ)

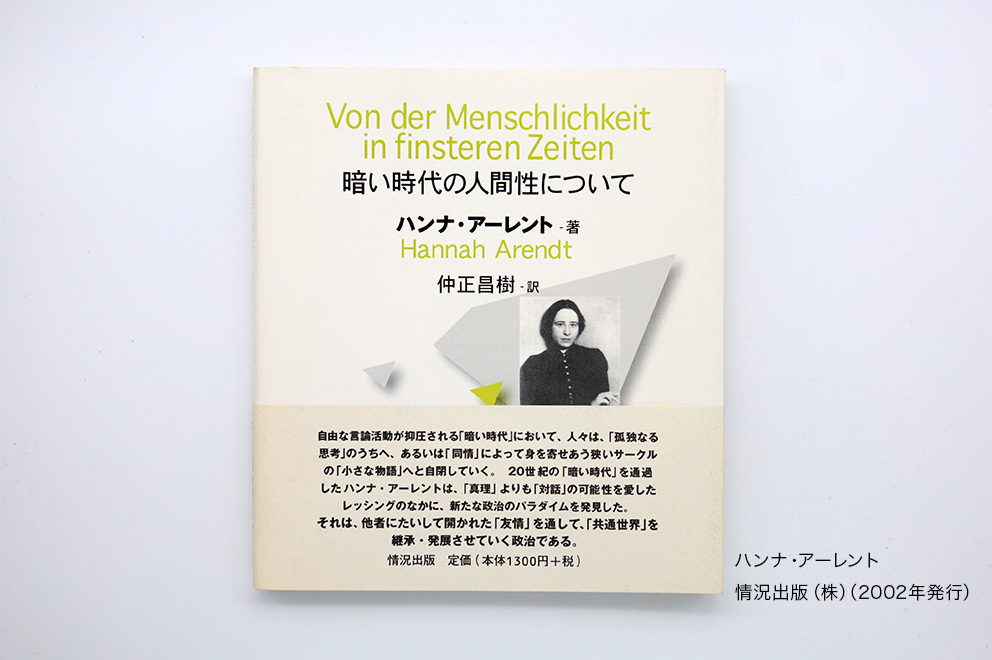

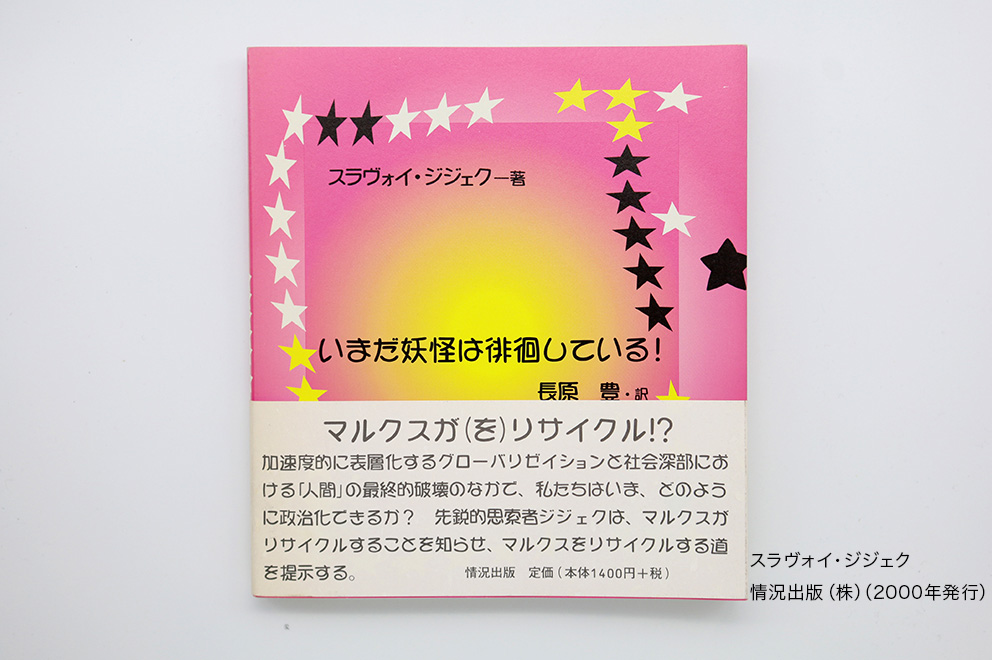

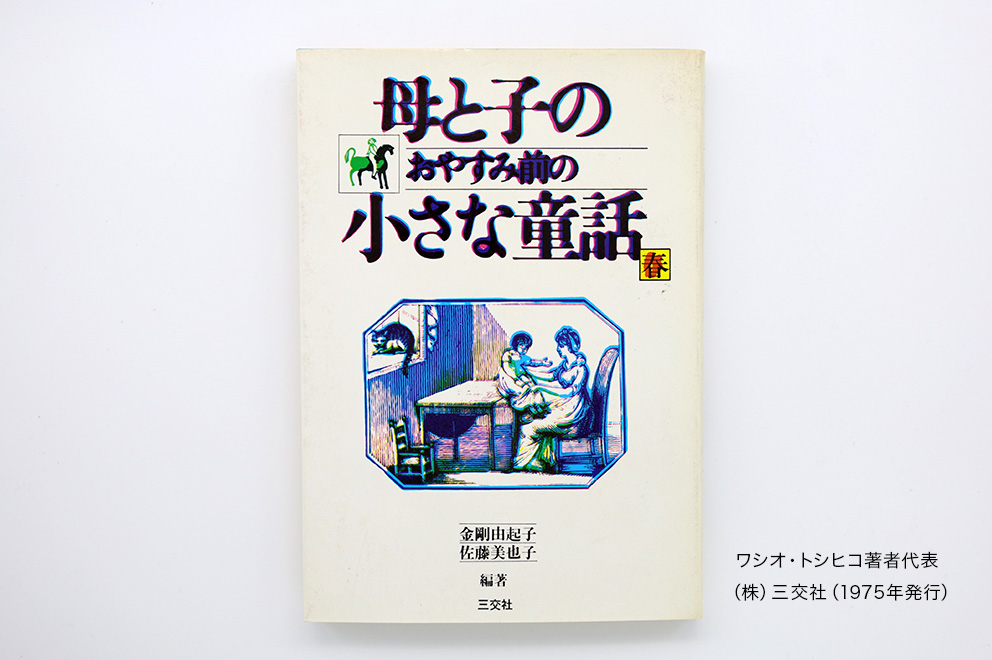

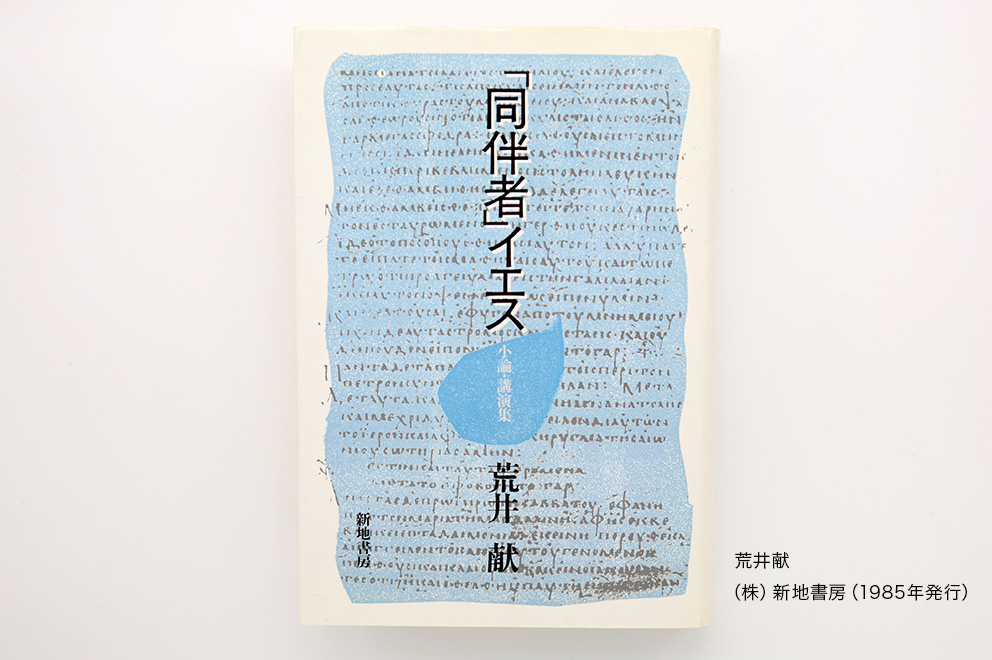

1936年10月1日、東京都杉並区に生まれる。1955年(18歳)、女子美術大学芸術学部美術学科洋画科に入学、後に図案科へ転科。在学中、秋山駿と出会う。大学卒業後は広告代理店に勤めるが、親の働きかけによる縁故就職だったことを知り退職。その後、田町駅近くのデザインスタジオに勤務。この頃から講談社の社員の知遇を得て本のデザインの仕事を依頼されるようになる。まもなくフリーになり、カバーや文字のレイアウトの仕事を請け負い始める。1959年、23歳で秋山駿と結婚し、ひばりが丘団地に入居。1962年、廣松渉に誘われて情況出版の創設に関わる。その後は最晩年まで携わった雑誌『情況』の装幀をはじめとして、数多くの小説や歴史書、料理本や全集類などの装幀、造本をおこなう。特に深沢七郎、村上一郎とは親しかった。2020年1月8日、逝去。